In Zusammenarbeit mit dem Projekt „Brückenschlagen – Wissenschaft in die Schulen“ fand am Mittwoch, den 30. Juni 2021 an unserer Schule der Wissenschaftstag statt. Dabei hatten die SchülerInnnen der Q2 die Möglichkeit, zwei spannenden Vorträgen von je 90 Minuten zuzuhören und anschließend Fragen zu stellen. Insgesamt gab es drei Vorträge zu den Thematiken Virologie, Astrophysik und Hirnforschung.

Einen Vortrag hielt der Virologe Dr. Martin Stürmer mit dem Titel „Covid-19 – Entwicklungen, aktuelle Probleme und Lösungen“. Zunächst wurde erklärt, wie ein Virus aufgebaut ist und warum die neue Delta-Variante problematisch ist. Weiter wurden die unterschiedlichen Impfstoff von Biontech, über Moderna und Astrazeneca bis hin zu Janssen und Curevac präsentiert. Es wurde den SchülerInnen näher erläutert, nach welchen Prinzipien die einzelnen Impfstoffe funktionieren. Anschließend stellte Dr. Stürmer den Themenblock Mutationen am Beispiel des Coronavirus dar und ging anschließend detailliert auf die aktuelle Situation in Deutschland und auf den aktuellen Forschungsstand ein. Den Vortrag endete mit der Frage, ob eine Rückkehr zur Realität bald möglich sein wird.

Ihm zufolge ist eine Rückkehr zur Realität in naher Zukunft nur dann möglich, wenn die Politik enger mit der Medizin arbeiten würde und man für einen sicheren Schulalltag sorgt, bspw. mit PCR-Tests anstelle von Antigen-Schnelltests, da die Impfung Jugendlicher im jüngeren Alter noch nicht weit genug erforscht ist.

Ein weiterer Beitrag stammte von der Astrophysikerin Dipl. Phys. Carola Pomplun und trug den Titel „Die Reise zum Urknall“. Nachdem die Expertin aufzeigen konnte, weshalb die aktuelle Forschung fest von einem Urknall ausgeht, beschäftigten wir uns mit der Entstehung von Elementen wie sie heute in der Natur vorzufinden sind. Am Beispiel von Eisen konnte die Entstehung der Elemente durch Kernfusion erklärt werden. Wir näherten uns thematisch immer weiter dem Zeitpunkt des Urknalls sowie den Belegen für seine Entstehung an. Dieser Moment kann auch als die „Geburt von Raum und Zeit“ angesehen werden. Obwohl erklärt werden kann, was Millisekunden nach dem Urknall passierte, bleibt der Urknall an sich bis heute ein Rätsel. Einige Schülerfragen befassten sich damit, ob es einen Mittelpunkt des Universums gebe, wie Antimaterie entstehen könne und ob das Universum vollständig erstarren könne. Frau Pomplun lobte die Neugierde, musste aber erklären, dass diese Fragen bis heute von der Wissenschaft nicht vollständig geklärt werden konnten.

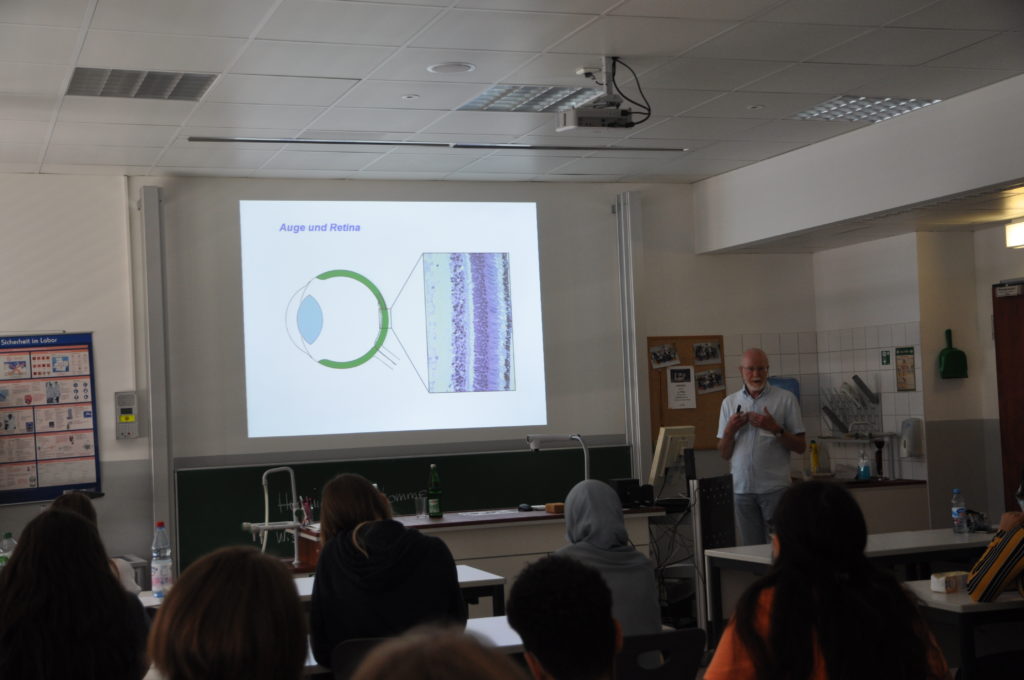

Der letzte Beitrag befasste sich mit “Unterschiedliche[n] Blicke[n] in die Welt – Wie Säugetiere Farben sehen” und wurde von Prof. Dr. Leo Peichl gehalten. Der Vortrag befasste sich hauptsächlich mit der ersten Instanz, welche im Prozess des Sehens beteiligt ist – den Zapfen und Stäbchen. Die Zapfen sind dabei bei Tageslicht aktiv, während die Stäbchen für das nächtliche Sehen zuständig sind. Anhand der Menge an Zapfen im Auge können Forscher die Aktivitätszeit eines Tieres bestimmen. Es zeigt sich aber auch ein evolutionäres Erbe. Menschen und viele andere tagaktive Säugetiere haben immer noch viele Stäbchen, was sich damit erklären lässt, dass die frühen Säugetiere, unser aller Ahnen, nachtaktiv waren. Zudem machte Prof. Peichl einen kurzen Exkurs zum Thema Farben. Zuerst wurde erklärt, dass Farben verschiedene Wellenlängen sind und der Mensch nur einen geringen Teil davon wahrnehmen kann. Farben lassen sich auch kombinieren. Deshalb beinhaltet beispielsweise jeder Bildschirm eines Smartphones die Pixel rot, grün und blau. Aus diesen drei Farben lassen sich alle weiteren kombinieren. Der Vortrag endete mit der Erklärung der Rot-grün-Schwäche. Bei den Betroffenen seien zwar die passenden Rezeptoren vorhanden, es fehle allerdings das passende Gen zur Proteinbildung, ohne welches die Rezeptoren keine Information weiterleiten könnten. Eine spannende Schülerfrage zielte darauf ab, ob alle Menschen dieselben Farben sehen würden. Prof. Peichl antwortete darauf, dass dies nicht abschließend nachgewiesen sei. Von frühester Kindheit an lerne man die passenden Namen zu den Farben, allerdings sei deren individuelle Wahrnehmung nicht abschließend erforschbar.

Zusammengefasst bot dieser Tag eine willkommene Möglichkeit um Einblicke in aktuelle und brisante Hochschulforschung zu gewinnen. Zudem konnte durchaus Neugierde für die vorgestellten naturwissenschaftlichen Themenbereiche geweckt werden.

Isabel Ilgner und Sara Watanyar (Schülerinnen der Q2)